毎月さまざまなテーマで地域づくりについて考えていくコラムです。

※お願い※

記事内の写真や資料は、当情報誌での使用について許可をいただいて掲載しております。

無断での転載などの二次利用はご遠慮ください。

第72話(idea 2025年3月号掲載)

今月のテーマ

地域運営の落とし穴 (56)

事例の取り扱いにご用心

事例から何を学ぶか?学びをどう活かすか?

このコラムをはじめてから72回。「ここまでよく続けてこられた」とは思いながら、これも日々、現場で様々な体験をさせていただいているおかげですね。すべての現場に感謝!

さて、令和6年度も終わりに近づいてきましたが、この時期になると、視察や研修の依頼が多くなる傾向があります。予算の関係であったり、シーズン中は事業が多かったりするため年度終わりに学ぶ、という理由もあるのかもしれません。

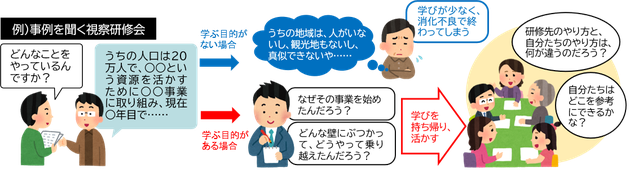

我々にも視察の相談がよく来ますが、‘ただ視察に行く’のと‘目的を持って行く’のでは雲泥の差があるわけで、せっかく行くならしっかり学んで欲しいところ。しかし、なかなかそうはならずに、「一関に視察に行きたいけど、どこか良い所ありますか?」とか、「研修のネタ探しをしてるんだけど、どんなこと話せますか?」など、残念な問い合わせがしばしばあるのも現実です。そんな時は、「順序が逆ですよ」と全てお断りすることにしています。なぜならば、‘視察や研修に行くことが目的化’してしまって、‘何を学ぶか’が抜けてしまっているからです。依頼を受ける側にも時間や準備の負担がかかるわけで、「いつでもどうぞ」とは簡単には答えられません。過去に、目的がないまま視察に来られて、「そんなものか」とマイナス評価を受けた経験もあります(これも現場ですね(笑))。

「単純に事例を聞きたい」という声もありますが、たかが事例されど事例です。というのも、事例には生みの苦しみがあり、その事例が生まれるまでのプロセスに価値があるのです。

‘事例を聞く’のであれば、どんなことをやっているのかを聞いて終わりではなく、「なぜ、その事例が生まれ、それまでにどんな難所をクリアしてきたのか?」を学び、「それを聞いた自分たちとは何が違うのか、何を参考にすべきなのか?」を考える。視察や研修を企画する人が、それほどの気持ちを持って研修計画を立て、研修に行く人も、自ら考えて学ぶ気持ちが求められます。

一関市で地域協働体(RMO)に関する仕組みを考え始めたのは、平成19年。平成の大合併のタイミングでRMOの設立を考える自治体があり、先駆的な事例を参考にさせてもらいながら、一関スタイルのRMOを模索してきました。そして、一関市の施策ができあがり、地域協働体を設立してきたのですが、その当時は事例が少なく、「イメージができないから事例を教えてくれ!」という声が多かったです。今ではネット検索すると沢山の事例が出てきますが、当時はRMOという言葉もありませんでした。

しかし、事例に導かれることを危惧してあえて紹介せず、考える時間を多く取ることにしました。時々、ふざけて「一関は鎖国しているから」と言ったりしますが、その意味は、「事例に頼ってしまうと自分たちのRMOをどうするのかを考えなくなる可能性があるから」です。

また、一関市が目指しているRMOと同じ目的をもった事例が少ないこともあります。だから、自分たちで考えるしかないのです。今では自分たちで考えた一関市内の事例が多くあるので、遠くの事例を求めなくても、同じ条件で取り組む事例から、学びや気づきができるようになってきました。

事例の取り扱いを間違えてしまうと、目的とは違った方向に向かうこともあるので注意が必要です。でも、たまには外の世界を見ることも必要ですね。

- idea 2025

- 過去の情報紙idea(PDFデータ)

- 団体紹介

- 地域紹介

- 企業紹介

- 博識杜のフクロウ博士

- 第77話 地域づくりは生きる対策

- 第76話 地域と行政のつながり

- 第75話 地域の役割や各種団体の目的の再確認を!

- 第74話 地域協働体について(再確認用)

- 第73話 働く幸せ

- 第72話 事例の取り扱いにご用心

- 第71話 地域コミュニティは、消滅する?

- 第70話 お手当のはなし

- 第69話 昔の良さって何を指す?

- 第68話 「多様性」「個人情報」意味を正しく理解する

- 第67話 ボランティアで関わることは損なのか?

- 第66話 地域協働体(RMO)の 存在意義

- 第65話 子どもの教育環境は 連携・協働で!

- 第64話 子どもの仕事

- 第63話 「変わり目」にご用心

- 第62話 地域協働体はRMOなの?

- 第61話 看板を背負うのは時代遅れなのか?

- 第60話 失うものの代償

- 第59話 ボランティアは「小間使い」ではない

- 第58話 実績を残したいのか、名を残したいのか

- 第57話 交流事業にみる人材育成

- 第56話 スマート農業

- 第55話 ‘多様性’の難しさ

- 第54話 「安心安全」 を脅かす 「目に見えない危険」

- 第53話 改めて、新型コロナ5類移行後の地域づくり

- 第52話 規格外にも、プライドがある

- 第51話 若者はワカモノらしく

- 第50話 農村RMOと地域協働体

- 第49話 農村RMOと農業施策

- 第48話 「農村RMO」の出現

- 第47話 「コミュニティ支援」のスキルとは?

- 第46話 まやかしの‘課題解決’

- 第45話 「中間支援」は、必要なのか?

- 第44話 NPO=コミュニティビジネス

- 第43話 がんばれNPO

- 第42話 地域運営における各種団体の底力を侮るな

- 第41話 見直しは勧めるが、見直しのし過ぎはご用心

- 第40話 地域は、活性化を求めているか?

- 第39話 情報発信は「予告」よりも「共有」重視!?

- 第38話 担当者の個性が見える!? 「自治会広報」

- 第37話 「役の交代」についての傾向と対策

- 第36話 「『地域文化』の継承」は、誰が、どうやって?

- 第35話 「急がば回れ」 の ‘人材育成’

- 第34話 空き缶を拾うのは市民の権利である

- 第33話 「文化活動」は後回しにしてはいけない

- 第32話 見えない価値こそ高値である

- 第31話 「耳障りの良い」言葉

- 第30話 ワークショップの落とし穴②

- 第29話 ワークショップの落とし穴①

- 第28話 新しい(?)家庭教育

- 第27話 「職業コーディネーター」の存在

- 第26話 「地域の特色」とは?

- 第25話 地域づくりに「オンライン」はマッチするか?

- 第24話 コロナ禍における地域運営

- 第23話 若者は本当に地域のことに興味がないのか?

- 第22話 世代間の意識の違い~‘働き方’=‘暮らし方’~

- 第21話 中高年こそ理解すべきSNSマナー

- 第20話 知られざる「著作隣接権」

- 第19話 ‘純粋な’自治会費はおいくら???

- 第18話 「負担金ルール」に見る時代の変化

- 第17話 「自治会」への加入は義務???

- 第16話 協議体と協働体

- 第15話 地域での支えあい(生活支援体制整備事業)

- 第14話 制度が壊す地域の絆

- 第13話 地域づくりと地域福祉

- 第12話 地域づくりと市民センター

- 第11話 地域づくりと社会教育

- 第10話 地域協働体の動き方

- 第9話 円卓会議の意義

- 第8話 地域協働体とは?

- 第7話 協働の領域

- 第6話 なぜ一関市は地域協働を語り始めたのか?

- 第5話 地域協働とは

- 第4話 地域づくりの視点

- 第3話 地域づくりがおすすめ?

- 第2話 いま、なぜ まちづくりなのか?

- 第1話 地域づくりガイダンス

- センターの自由研究

- 二言三言

開館時間

9時~18時

休館日

祝祭日

年末年始

(12月29日から翌年1月3日まで)

いちのせき市民活動センター

〒021-0881

岩手県一関市大町4-29

なのはなプラザ4F

TEL:0191-26-6400

FAX:0191-26-6415

Email:center-i@tempo.ocn.ne.jp

せんまやサテライト

〒029-0803

岩手県一関市千厩町千厩字町149

TEL:0191-48-3735

FAX:0191-48-3736

X(旧:Twitter)公式アカウント

Facebook公式アカウント

LINE公式アカウント

駐車場のご案内

なのはなプラザ4Fのいちのせき市民活動センターをご利用されるお客様は、以下の有料駐車場に車を停めた場合、最大3時間まで料金が無料になります。

当センターご利用の際に駐車場無料券を発行しますので、詳しくは窓口までお問合せください。

1. なのはなプラザ駐車場(無料)

2. 一関市立一関図書館(無料)

3. 地主町駐車場

4. 一ノ関駅西口南駐車場

5. 一ノ関駅西口北駐車場

6. なの花AB駐車場

7. 大町なかパーキング

8. マルシメ駐車場