※お願い※

記事内の写真や資料は、当情報誌での使用について許可をいただいて掲載しております。

無断での転載などの二次利用はご遠慮ください。

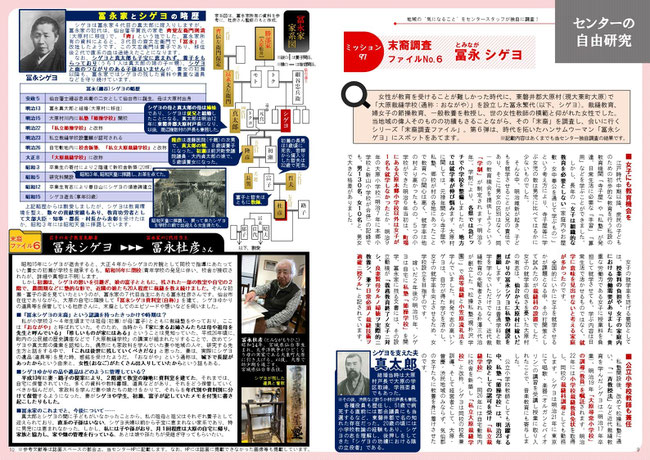

末裔調査ファイル No.6「冨永シゲヨ」

(idea2025年7月号掲載)※掲載当時と現在では情報が変わっている可能性があります。

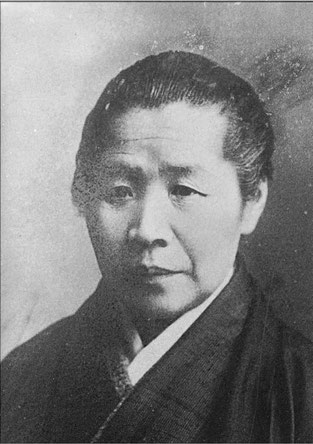

女性が教育を受けることが難しかった時代に、東磐井郡大原村(現大東町大原)で「大原裁縫学校(通称:おながや)」を設立した冨永繁代(以下、シゲヨ)。裁縫教育、婦女子の節操教育、一般教養を教授し、世の女性教師の模範と仰がれた女性でした。当地域の偉人そのものの功績もさることながら、その「末裔」を調査し、会いに行くシリーズ「末裔調査ファイル」。第6弾は、時代を拓いたハンサムウーマン「冨永シゲヨ」にスポットをあてます。

※記載内容はあくまでもセンター独自調査の結果です。

目次

女子にも教育機会を

江戸時代中期以降、庶民の子どものための初歩的な教育を行う私設の教育機関「寺子屋」や「私塾」が発達。日常生活に必要な「手習」「算用」などを学ぶことができました。

しかし、長年の「女子は組織的な教育を必要としない(家庭内やお屋敷・女中奉公を通じて学ぶもの)」という考え方により、寺子屋等に学ぶ女児の数は男児に比べてはるかに少ないものでした。

そんな中、明治維新が起き、子どもを就学させることが父兄の責任であり、そこに男女の区別はなく、同一の教育機会を提供しようという「学制」が制定されます(明治5年)。学制により、各県では急ピッチで小学校を整備しましたが、地方では就学率が伸び悩みます。大原村に関しては、元禄年間から寺子屋や私塾、郷校が村の各地にあったことで教育への関心は高く、就学率は他の村より高かったものの、5つの小学校ができた明治6年当初は、町場にある大原本郷小学校以外は女子が1名も就学しなかったとか。明治9年の大原小学校(明治7年に本郷小学校と新山小学校が合併)の記録でも、男130名、女10名と、男女で大きな格差がありました。

女子の就学率を妨げる要因としては、授業料の負担や、女子の家庭内における労働需要がありました。貴重な労働力である女子に授業料を負担して就学させても、学ぶ内容は日常生活で活かせるものではなく、就学に意味を見出せないと考える家庭が多かったのです。

全国的にいかに女子を就学させるかが課題となる中、その打開策として試みたのが裁縫科の設置でした。女子の就学率の低さを憂いた大原村の有志は、仙台から大原村に嫁いだばかりの冨永シゲヨに私塾の創設を懇願します。シゲヨは普通学科と数学を学んでいただけでなく、近代裁縫教育の先駆者とされる朴澤三代治が創立した「松操私塾(現朴沢学園)」で高等裁縫と小笠原流礼法を学んでいました。利発で志の高いシゲヨは、自分が得た学びを活かし、女子の就学率を向上させるため、女学校設立を目指すのです。

嫁いだ2年後の明治15年、シゲヨは自宅に私塾「節操学校」を開学。冨永家に残る文書には、その設立動機が「義務教育終了ノ女子ニ対シ、良妻賢母タルノ婦徳ヲ実際的ニ教養シ、兼テ日常必須ノ裁縫技術ヲ適確ニ授クル」と記されています。

公立小学校教師も兼任

私塾開設後、改めて松操私塾に通い、「一斉教授法」など近代裁縫教育を学んだシゲヨは(明治17年卒業)、明治19年「大原尋常小学校」の訓導(教員)を嘱託されます。

明治22年には小学校裁縫教員免状を取得し、同校の裁縫科訓導としても勤務します。シゲヨは明治21年に東京にて唱歌・楽器(オルガンとバイオリン)の講習を受講し授業に取り入れたことで、音楽教育にも寄与しました。

公立小学校教師としても活躍する中、私塾「節操学校」は、明治23年に学校としての認可を受け「私立裁縫学校」へ、同26年には自宅敷地内に校舎を新築し「私立大原裁縫学校」と改称。シゲヨは同校の校長兼訓導、そして経営者として、大原・曽慶・渋民地域のみならず、気仙郡の女子たちに教養を身に着けさせたのです。

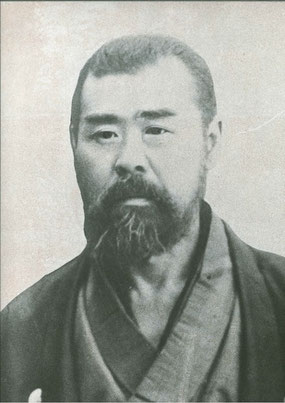

シゲヨを支えた夫

真太郎

各種役員も歴任し、51歳で病死する直前には郡会議員にも当選するなど、東磐井郡で名の知れた存在だった。20歳の頃には小学校教諭の経験もあり、シゲヨの志を理解し、後押しをしてきた「シゲヨの功績における陰の立役者」である。

結婚当時は大原村戸長で大原の学区取締、学務委員でもあった。

※その後、渋民など計5か村の戸長も兼務。

誌面こぼれ話:当時の私塾開設の難易度とは?

※このトピックは誌面には掲載されておらず、HPのみの掲載となっております。

「私塾」は、学者や教育者が自らの学説の教授のために、私宅等において私的に開設した教育機関で、江戸時代では儒学を主とする漢学塾等が盛んでしたが、幕末にかけては「寺子屋※1」と区別しがたいような庶民を対象とした私塾も広く設けられました。

「藩校※2」や「寺子屋」と違い、身分上の差別も少なく、幕府や藩などの制度によるものでもない「私塾」は、自由に開設され、独自の教育活動を行うことができました。つまり、「私塾」を開設すること自体は、難しいことではなかったようです。

しかし、「女子のための、裁縫や女性の教養を教授する私塾」となると、様々なハードルがあったと思われます。例えば、裁縫や女性としての教養など、これまでは「家庭内や女中奉公を通して学ぶもの」と考えられていたものを、「教育機関として教授する」となると、指導者の確保は容易ではなかったはず。シゲヨの場合、実家の勝部家及び嫁ぎ先である冨永家は藩士であり、ともに学びを得られる環境であったことで、幼少期から嫁いだ後もなお、教育機会を手にすることができたと考えられます。そんなシゲヨの存在は、大原の人たちにとって逃すことのできないチャンスだったのかもしれません。

また、明治5年に「学制」は制定されたものの、そこで考慮されているのは小学校に関しての女子教育であり、女子の中等教育機関については、方針が示されていない状況(そもそも小学校を修了する女子の数が少なかったこともあり)でした。そのような中で、全国的に見ても先駆けて、小学校修了後の女子に向けた教育の方針を打ち出し、私塾を開設するに至るのは、シゲヨの想いはもちろん、シゲヨに懇願した地元有志の熱意や、シゲヨを支えた夫・真太郎の理解も大きいと思われます。

実際、シゲヨは明治15年の設立からの約5年間は、足しげく東京に通い、教育研究をしており、私塾開設自体は難しいものでなくとも、それを軌道に乗せ、教育機関として確立させていくためには、教師であり経営者であるシゲヨ本人の研鑽が不可欠でした。努力を重ねた結果として、明治23年には「私立裁縫学校」の認可がおり、自由に開設できる「私塾」から、認可が必要な「私学」へと格上げになったのです。

※1 近世から近代初頭にかけて普及した庶民の初等教育機関。習字、読み・書き・そろばんなど、基礎的な学力の習得とともに、人格形成を重視する教育が行われていた。

※2 江戸時代、武家が支配者であり指導者としての地位にふさわしい文武の教養をつむために設けられた教育機関。「藩校」の延長あるいは小規模の藩校ともいうべきもので、藩主等が藩内の要地・領地に設けたものに「郷校(郷学)」も存在するが、「郷校」の中には庶民を教育する目的で藩主や代官が設立したものもある(庶民教育機関ではあるが、幕府や藩主の保護・監督を受けるという点で寺子屋とは区別される)。

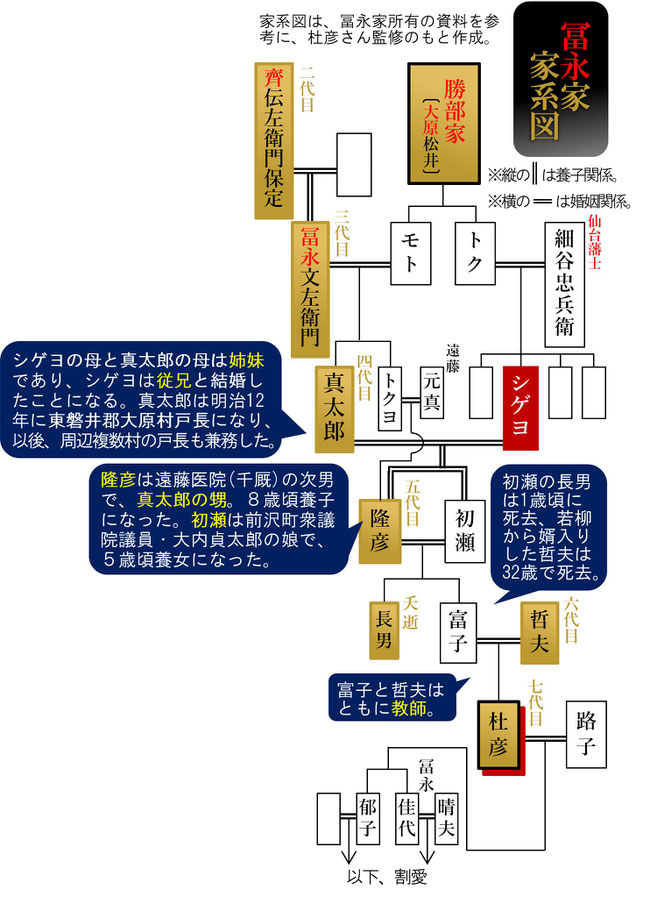

冨永家家系図紹介

⇧クリックで拡大します。

冨永家とシゲヨの略歴

シゲヨは冨永家4代目の真太郎に嫁入りしますが、冨永家の初代は、仙台藩平賀氏の家老 齊覚左衛門則清(大原村に移住)で、「齊」という姓でした。

冨永家所有の資料によると、3代目の齊文左衛門で「冨永」と改姓したようです。この文左衛門は養子であり、移住後2代で直系の血は途絶えたことになります。

なお、シゲヨと真太郎も子宝に恵まれず、養子をもらっており(うち1人は真太郎の姉の子=甥)、シゲヨと血のつながりのある子孫はいませんが、養女の初瀬以降も、冨永家ではシゲヨの残した資料や貴重な道具などを守り続けています。

| 安政5年 |

仙台藩士細谷忠兵衛の二女として仙台市に誕生。 母は大原村出身 |

|---|---|

| 明治13年 | 冨永真太郎と結婚(大原村に移住) |

| 明治15年 | 大原村川内に私塾「節操学校」開校 |

| 明治22年 |

「私立節操学校」と改称 |

| 明治23年 |

私立裁縫学校設置願が認可される |

| 明治26年 |

自宅敷地内に校舎新築。「私立大原裁縫学校」と改称 |

| 大正8年 |

「大原裁縫学校」に改称 |

| 昭和3年 |

卒業生の寄付により2階建て新校舎新築(20坪) |

| 昭和5年 |

研究科開設 |

| 昭和12年 |

卒業生有志により春日山にシゲヨの頌徳碑建立 |

| 昭和15年 |

シゲヨ逝去(享年83歳) |

上記略歴からは割愛しましたが、シゲヨは教育環境を整え、数々の貢献実績もあり、教育功労者として文部大臣・知事・郡長・村長から表彰を受けたほか、昭和3年には昭和天皇に拝謁しています。

昭和天皇に拝謁し、戻ってきたシゲヨを学校の前で出迎える女生徒たち。

誌面こぼれ話:大原裁縫学校で行われた教育とは?

※このトピックは誌面には掲載されておらず、HPのみの掲載となっております。

「大原裁縫学校」の修業年限は、尋常科1年、高等科1年と定められ、それぞれに卒業証書が授与されていました。昭和5年からは卒業生の希望を受け入れて「研究科」も設置しています。

開校した当初の学科課程は、「修身(現在の道徳的分野)」と「裁縫」のみでしたが、学則制定とともに国語・算術を加えています。「修身」の分科に作法(小笠原流)を、「裁縫」の分科に洗濯・編み物・刺繍・細工物(水引等)、そして、国語・算術・音楽(唱歌)、養蚕(糸取り)を教え、科ごとに試験も実施していました。

保管されている教科書類の中には、「妊娠」と「出産」に関する本もあり、女子の衛生教育も実施していたことが伺えます。

昭和3年4月には「家事科」を加え、「洗濯科」を併合、編み物・刺繍・細工物の3科を併合し「手芸科」を設置しています。

昭和9年の学科課程及び週教授時数は以下の通り。

| 尋常科(1年)※ | 高等科(1年)※ | ||

| 修身(道徳の要旨) | 2 | 修身(左記同) | 2 |

| 作法(人に対する作法) | 1 | 作法(物に対する作法) | 1 |

| 国語(文字文章、言語) | 1 | 国語(左記同) | 1 |

| 算術(筆算、珠算、加減乗除) | 1 | 算術(左記同) | 1 |

| 裁縫(素縫、罫引、裁方、縫方、補綴方) | 29 | 裁縫(左記のほか、ミシン使用法) | 28 |

| 家事(衣食住、看病) | 1 | 家事(左記のほか、育児、経済) | 1 |

| 手芸(編物) | 1 | 手芸(刺繍、袋物、小物等) | 2 |

※1年2学期制(前期は4月~9月末、後期は10月~3月)

高等科を卒業し研究科に進むと、3~4年在籍した生徒もおり、縫物のプロとして立派な着物仕立ての依頼や、尋常小学校の授業雇として活躍する人や、各地で教室を開いた卒業生もいました。

なお、授業料については、記録が残る範囲では、昭和5年では「任意」、昭和9年では「尋常科5円60銭(年額)、高等科8円(年額)」とされており、分納、品物納付も可能でした。「応召(おうしょう=召集に応じて軍隊にはいること)の子弟は徴収せず。事情あれば任意や免除あり」と、家庭事情等にも考慮し、より多くの女子に教育機会を与えようとしていた姿勢が窺えます。こうした努力もあってか、生徒の通学圏は東磐井郡、西磐井郡、胆沢郡、気仙郡、和賀郡と幅広く、遠方の生徒のために2階を改造し寄宿舎にもしていたそうです。また、通学するための交通割引(学割)も導入していました。

末裔ファイルNo.6

岩手の女子教育先駆者 富永家の七代目当主

冨永シゲヨ ▶▶▶ 富永社彦さん

冨永杜彦 (とみながもりひこ)

昭和14年、宮城県仙台市生まれ。太平洋戦争がひどくなり母の実家である大東町大原に引き上げる。以後、大原で幼少期を過ごす。宮城県仙台市在住。

昭和15年にシゲヨが逝去すると、大正4年からシゲヨの片腕として同校で指導にあたっていた養女の初瀬が学校を継承するも、昭和16年に閉校(青年学校の発足に伴い、校舎が接収されたが、詳細や真相は不明)します。

しかし初瀬は、シゲヨの想いを引継ぎ、娘の富子とともに、残された一部の教室や自宅の2階で、農閑期などに塾的な形で、近隣の娘たち20人程度に裁縫を教え続けました。そんな初瀬・富子の姿を見ていたというのが、冨永家の7代目当主にあたる冨永杜彦さんです。仙台市在住でありながら、大原の自宅に隣接して「冨永シゲヨ資料室(自称)」を建て、シゲヨゆかりの道具等を保管している杜彦さんに、末裔としてのエピソードや想いなどを伺いました。

■「冨永シゲヨの末裔」という認識を持ったきっかけや時期は?

私が小学校3~4年生頃までは祖母(初瀬)が母(富子)とともに裁縫塾をやっており、ここは「おながや」と呼ばれていた。そのため、当時から「家に来るお姉さんたちは母や祖母を先生と呼んでいる」「珍しいものが家にはある」ということは見知っていた。平成26年頃に、町内の公民館の歴史講座などで「大原裁縫学校」の講演が組まれたりすることで、改めてシゲヨや真太郎の偉業を認知した。偶然にも家政科を学んでいた妻や地域の人々、研究する先生方と話をする中で、「これは後世に残していくべきだな」と思った。妻は、実際にシゲヨの遺品(道具等)を見た時、感銘を受けたようだ。「おながや」という通称は、城下で長屋があったからという由来と、女性(おなご)がたくさん出入りしていたからという話もある。

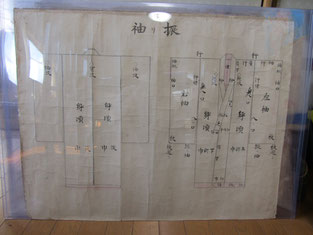

■シゲヨゆかりの品や遺品はどのように管理している?

平成13年に妻・路子の提案により、2階建て教室の跡地に資料室を建てた。それまでは、自宅に保管されていた。多くの資料や教科書類、道具などがあり、それをどう保管していくべきか悩んだが、家政科を学んだ妻や娘たちの助けをかりて、それらを年代別や資料別に分けて保管するようになった。妻がシゲヨや学生、初瀬、富子が記していたメモを付箋に書き起こしたりもした。

■冨永家のこれまでと、今後について……

真太郎とシゲヨの間に子どもがいなかったことから、私の祖母と祖父はそれぞれ養子として迎えられており、直系の子孫はいない。シゲヨ夫婦以前から子宝に恵まれない家系であり、特に男児には恵まれなかった。しかし、私には子や孫がおり、月1回程度は大原の自宅に帰り、家族と協力し、家や畑の管理を行っている。あとは娘や孫たちが受継ぎ守ってもらいたい。

シゲヨが残した道具と看板

※下記の写真は誌面には掲載されておらず、HPのみの掲載となっております。

<参考文献> ※順不同

大東町(2005)『大東町史 下巻』

長野元一(1973)『郷土の先哲学』

一関市立大東図書館(2020)『復刻版 東磐井郡大原町郷土教育資料 中』

大原町役場(2931)『大原町誌 上巻・下巻』

内田正好(2015)『一関地方ゆかりの人物事典』

大日本國民教育會(1918)『工女の修養』

大野淸太郞(1902)『岩手叢(旧字)書 東山 第壹(旧字)巻』

高橋嘉太郞(1925)『岩手県下之町村』

岩手縣教育會東磐井郡部會(1925)『東磐井郡誌』

鈴木重男(1936)『創立三十週年記念 岩手縣教育會沿革誌』

巌手縣内務部第三課(1900)『明治三十一年巌手縣學校』

巌手縣内務部第三課(1901)『明治三十一年巌手縣學校』

巌手縣内務部第三課(1902)『明治三十一年巌手縣學校』

巌手縣内務部第三課(1903)『明治三十一年巌手縣學校』

岩手県企画調整部青少年婦人課(1981)『岩手の婦人-激動の五十年-』

元大東町文化財調査委員 菅原剛(2001)『平成13年度大東町民大学「室蓬カレッジ」大東町歴史専門講座「大東町の女性教育に携わった人たち」第7資料』

元東北学院大学文学部歴史学科教授 菊池恵子(2015)『平成27年度「室蓬カレッジ」歴史専門講座2015(第1回)近代東北の裁縫教育と大原裁縫学校資料』

その他、調査にご協力いただいたみなさま、ありがとうございました!

↓ 実際の誌面ではこのように掲載されております。

- idea 2025

- 過去の情報紙idea(PDFデータ)

- 団体紹介

- 地域紹介

- 企業紹介

- 博識杜のフクロウ博士

- センターの自由研究

- センターの自由研究 末裔調査ファイルNo.6「冨永シゲヨ」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.30 「橋②」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.30 「橋①」

- センターの自由研究 伝説調査ファイルNo.9 ヘビ

- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌大原

- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.6「馬喰」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.29「畑作の変遷」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.28「メダカ」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.27「俚謡(餅つき唄)」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.26「ママさんパパさんバレー②」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.26「ママさんパパさんバレー①」

- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.5「茅葺屋根の葺き替え」(密着こぼれ話)

- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.5「茅葺屋根の葺き替え②」

- センターの自由研究 仕事の流儀ファイルNo.5「茅葺屋根の葺き替え①」

- センターの自由研究 末裔調査ファイルNo.5「千葉胤秀」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.25「照井堰用水」

- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.10「関」と「堰」

- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌磐清水

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.24「(家庭における)民間療法」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.23「火のある暮らし」

- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.9「二関村②」

- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.9「二関①」

- センターの自由研究 いにしえの道ファイルNo.1「花泉~気仙沼②」

- センターの自由研究 いにしえの道ファイルNo.1「花泉~気仙沼①」

- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.8 「興田と沖田」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.22 「調理の習わし」

- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.7「ウサギ」がつく地名

- センターの自由研究 末裔調査ファイルNo.4 「千葉土佐」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.21「年(歳)神様の迎え方②」

- センターの自由研究 くらし調査ファイルNo.21「年(歳)神様の迎え方①」

- センターの自由研究 仕事の流儀 ファイルNo.4「炭焼き②」

- センターの自由研究 仕事の流儀 ファイルNo.4「炭焼き①」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.20「講」「頼母子」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.19「こうせん粉」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.18「たばこどき」

- センターの自由研究 地名の謎 ファイルNo.6 「黄海(きのみ)」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.17 「来客に出す飲み物」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.16 「冷蔵庫のないくらし②」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.16 「冷蔵庫のないくらし①」

- センターの自由研究 伝説調査 ファイルNo.8 「かさこ地蔵」

- センターの自由研究 末裔調査 ファイルNo.3 昆野八郎右衛門

- 【本誌こぼれ記事】昆野八郎右衛門

- センターの自由研究 伝説調査 ファイルNo.7 金山一揆(後編)

- 【本誌こぼれ記事】金山・鉱山マップ

- センターの自由研究 伝説調査 ファイルNo.7 金山一揆(前編)

- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌東山

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.15 「孫抱き」

- センターの自由研究 地名の謎 ファイルNo.5 「奥玉」※「摺沢」続編

- センターの自由研究 地名の謎 ファイルNo.4 「摺沢の水晶」

- センターの自由研究 末裔調査 ファイルNo.2 「宮城山福松」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.14「舟のある暮らし」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.13「嫁取り」

- センターの自由研究 くらし調査 ファイルNo.12「間取り」

- センターの自由研究 地名の謎ファイルNo.3「狐禅寺」

- センターの自由研究 仕事の流儀No.2「葉たばこ」~後編②~

- センターの自由研究 仕事の流儀No.2「葉たばこ」~後編①~

- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌藤沢

- センターの自由研究 仕事の流儀No.3「たたら製鉄」

- センターの自由研究 境目調査ファイルNo.2「イノシシ」

- センターの自由研究 末裔調査ファイルNo.1「芦東山」

- センターの自由研究 境目調査ファイルNo.1「旧藤沢町」

- センターの自由研究 伝説調査ファイル№6「鬼死骸(村)伝説」

- センターの自由研究 難解・難読地名に挑戦! ㏌永井

- センターの自由研究 仕事の流儀№2「葉たばこ」前編

- 【本誌こぼれ記事】オシラサマのキニナルあれこれ

- センターの自由研究 伝説調査ファイルNo.6「オシラサマ」

- センターの自由研究 伝説調査ファイルNo.5「オカミサマ」

- 【本誌こぼれ記事】門かぶり松ギャラリー①

- 【本誌こぼれ記事】門かぶり松ギャラリー②

- センターの自由研究 門かぶり松

- センターの自由研究 伝説調査ファイル№4 舞草鍛冶

- センターの自由研究 「巨樹」探訪vol.4 割山のケヤキ

- センターの自由研究 難解・難読地名調査in室根

- センターの自由研究 仕事の流儀№1「養蚕」後編

- センターの自由研究 仕事の流儀№1「養蚕」前編

- センターの自由研究 伝説調査ファイル№3「河童伝説」

- センターの自由研究 巨石調査ファイル№4「立石」

- センターの自由研究 市内で1番段数が多い石段はどこだ!?

- センターの自由研究 「巨樹」探訪 vol.3

- センターの自由研究 「巨樹」探訪 vol.2

- センターの自由研究 「巨樹」探訪 vol.1

- センターの自由研究 難解地名に挑戦!in 萩荘

- センターの自由研究 市内の気になる巨石~大猊鼻岩~

- センターの自由研究 「おためし神事」

- センターの自由研究 市内の気になる巨石~立石神社~

- センターの自由研究 市内で一番大きな巨石は!?

- センターの自由研究 運動会のおもしろ種目

- 100人?に聞きました!難解地名に挑戦!

- センターの自由研究 鳩レースの世界

- センターの自由研究 地蔵田

- センターの独自調査 ごみステーション

- 100人?に聞きました!難解地名に挑戦!

- センターの自由研究 ”かま神様”

- センターの自由研究 厄年行事(年祝い)

- センターの自由研究 大根の年越し

- センターの自由研究 一関の餅のルーツ

- センターの自由研究 おらほの〇〇坂

- センターの自由研究「盆棚」

- センターの自由研究 一関市の長屋門②

- センターの自由研究 一関市の長屋門①

- センターの自由研究 旧町村・ご当地柄マンホール

- 100人?に聞きました!カドグチ・ジョノグチの違いはあるの?

- センターの自由研究 屋根の調査

- 100人?に聞きました!方言編②

- センター独自調査!方言編 こぼれ話

- センター独自調査!方言編

- センター独自調査!お雑煮編

- センター独自調査!悪魔祓い編

- センター独自調査!イルミネーション編

- センター独自調査!おまんじゅう編

- あぁ~実りの秋だな~稲刈り特集

- 行ってみっぺす!市内のミュージアム

- 夏本番!!夏祭り特集

- 一関の涼を求めて

- こどすも田植えはじまったよ~

- 花よりおらほの‘団子’!

- 気になるあのデータ

- 平成28年度 いちのせき市民活動センター実施事業

- ハプニング大賞2015

- みちのくワークショップフォーラム2015

- 地域イベントを楽しむ秋

- 月初会議ではこんなことを話し合っています

- いちのせき市民フェスタ2015

- インアーチ参観日 参加レポート

- 千厩・藤沢地域担当 佐藤支援員のお仕事術

- まちづくりコーディネーター養成講座

- 地域担当者おすすめ!特選スイーツ!第2弾

- 新年度スタート!10年の歩み

- いちのせき市民活動センター意見交換会

- 地域担当者が発見!特選スイーツ!!

- 狩野支援員のお仕事術

- 2015年もよろしくお願いします

- 地域づくりハンドブックマスター講座の裏側

- 志民のための成長戦略「Hana金!」の裏側

- いちのせき市民フェスタ14の裏側を取材

- わたしたちの一関の未来づくりワークショップ

- 情報誌ideaが出来るまで

- 畠山信禎主任のお仕事レポート

- 佐々木牧恵主任の1日に密着

- 二言三言

開館時間

9時~18時

休館日

祝祭日

年末年始

(12月29日から翌年1月3日まで)

いちのせき市民活動センター

〒021-0881

岩手県一関市大町4-29

なのはなプラザ4F

TEL:0191-26-6400

FAX:0191-26-6415

Email:center-i@tempo.ocn.ne.jp

せんまやサテライト

〒029-0803

岩手県一関市千厩町千厩字町149

TEL:0191-48-3735

FAX:0191-48-3736

X(旧:Twitter)公式アカウント

Facebook公式アカウント

LINE公式アカウント

駐車場のご案内

なのはなプラザ4Fのいちのせき市民活動センターをご利用されるお客様は、以下の有料駐車場に車を停めた場合、最大3時間まで料金が無料になります。

当センターご利用の際に駐車場無料券を発行しますので、詳しくは窓口までお問合せください。

1. なのはなプラザ駐車場(無料)

2. 一関市立一関図書館(無料)

3. 地主町駐車場

4. 一ノ関駅西口南駐車場

5. 一ノ関駅西口北駐車場

6. なの花AB駐車場

7. 大町なかパーキング

8. マルシメ駐車場